トウモロコシ

イネ科牧草の一年草

4月上旬に播種して7、8月収穫します。

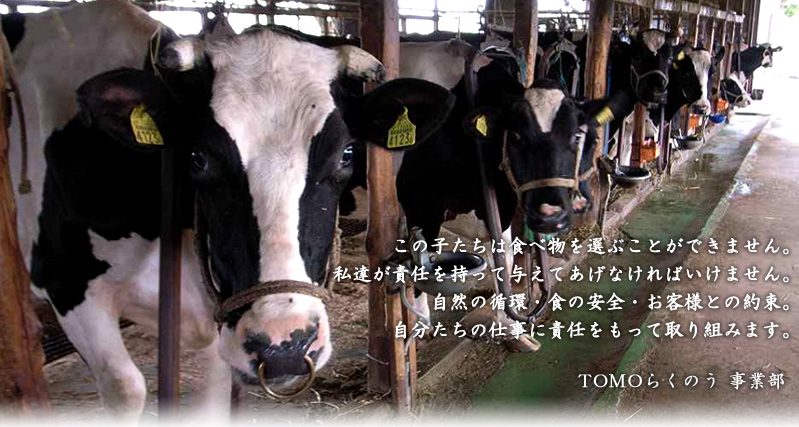

安全で美味しい牛乳を生産する為には牛達が食べる餌が重要な役割を担っています。東毛酪農では、組合、組合員である酪農家と協力して、高品質で安全な餌の確保、生産に取り組んでいます。

牛の餌は大きく、粗飼料と濃厚飼料に分類されます。粗飼料とは、粗繊維含量が高く、単位重量当たりの養分含量が少ない飼料のことをいいます、我々の食事に例えると「ごはん」になります。 濃厚飼料とは、穀類が主で、単位重量当たりの養分含量が多いものをいい、こちらは我々の食事でいう「おかず」になります。

これらをバランスよく与えることにより乳成分とおいしさを生み出すことができます。

自分の畑や借地で栽培して収穫・貯蔵した飼料を、自給飼料といいます。

組合の全酪農家18戸が、春に種をまいて夏から秋に収穫し、秋に種をまき翌春に収穫するといった2毛作をおこない自給飼料を確保しています。

1件当たりの飼料用作付面積は関東でもトップクラスです。

イネ科牧草の一年草

4月上旬に播種して7、8月収穫します。

イネ科牧草の一年草

5月下旬に播種して7、8月収穫します。6t/10hの収量です。トウモロコシとの大きな違いは、再生し年に1~2回刈り取れできます。また、台風等の風で倒れても再生します。

東毛酪農でもっとも多く作られている飼料作物です。

イネ科1年草~2年草、 10アール当たり3~4トン収穫できます。

嗜好性が高く栽培しやすい10月中旬に播種して刈り取りは5月から始まり、2回から3回刈り取り出来ます。根元で分けつしてて、背丈は30-100cmに達します。

輸入牧草としても有名。

5月下旬に播種して8月から1~3回まで刈り取りが可能です。

春撒き牧草

青葉ミレットに比べて湿害に弱い発芽・初期成育が早く、

40~50日で収穫が可能です乾燥が早いので収穫しやすい作物です。

トウモロコシの収穫後に播種して年内に収穫できる作物です。

また秋に播種して春に収穫も可能で、 牛に食べさせると乳量が伸びる作物です。

春撒き牧草です。

10月中・下旬には種して翌年の5月に収穫、10アール当たり5トンの収穫量になります。

初期成育が良く冬枯れに強い作物です。

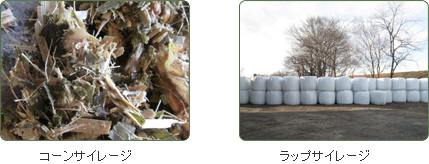

飼料作物を青刈りしサイロに詰めて、乳酸発酵させサイレージという飼料を作っています。発酵する事により乳酸、酢酸といった物質が発生し、腐敗菌やカビの活動を抑えて、飼料の長期間の保管が出来ます。発酵で生じた有機酸は、牛にとって重要な栄養源であり、食欲をそそる香りをたてるため、牛の食欲を増進させます。

サイレージを作ることは、酪農家の重要な仕事です。青刈りした飼料作物を適切な水分含量になるまで乾燥させた後、サイロに詰めます。1カ月程で発酵が進み、サイレージになるのです。

原理は簡単ですが、入れるときの水分含量や飼料作物の選定など、さまざまな要因があり、農家の腕の見せどころが随所にあります。

2期作による自給栽培で飼料の約5割を確保していますが残りの5割は輸入飼料などに頼らざるをえません。

輸入飼料は為替レート、原油価格の変動による仕入れの高騰、生産国の気象変動による生産量の減などのリスクがあります。

また、生産国の農業政策に品質を委ねなければならない現実があります。

その代表となる作物が、遺伝子組み換え作物(GMO)です。

遺伝子組み換え作物は、外見はこれまでと何ら変わりませんが、生産性を上げる目的で植物の種子に除草剤に耐性を持つ特性の遺伝子を組み入れた種子で栽培された作物の事を言います。その種子から生まれた作物は強力な除草剤にも耐性を持つ為、大規模な農場で効率よく雑草だけを死滅させる事ができるメリットがあります。

その為、現在アメリカを中心に穀物の生産が急速に遺伝子組み換え作物に移行してきており、ここ数年でその規模はトウモロコシの作付面積においてはアメリカでは85%、大豆では90%を超えています。

さらに世界においては、 1996年に170万haであった遺伝子組み換え作物の栽培作付面積が年々増加し、2023年には2億1000万ha(日本の耕地面積の約48倍)という規模になって来ています。

家畜の飼料にかかわらず、人の口に入る食品も知らないところで遺伝子組み換え作物が加工されて使われてきているのが現状です。それが遺伝子組み換え作物(GMO)です。

しかしながらこれらの作物は、安全性への疑問、環境生態系への影響が心配されています。

このようにグローバルな市場の波にもまれる飼料の確保の中で、現在輸入飼料の殆どが遺伝子組み換え飼料(GMO)となっており、非遺伝子組み換え(Non-GMO)飼料の原料は入手しづらい状況になっています。

しかしながら、東毛酪農では消費者の立場になって食品を生産するという使命の中で、何とかNON-GMOの餌で育てた牛から取れる牛乳の生産を継続していかなければならないと組合員と共に頑張っています。

食料を他国に依存している現状ではこの活動がいつまで続くか分りませんが、今できる「ベスト」を尽くして製造する事を念頭に置いて続けていきたいと考えています。

東毛酪農のNON-GMO商品は「みんなの牛乳」です。

消費者の皆様に正確なトレーサビリティーを行える様、 NON-GMO飼料として輸入している作物は、各国の契約農家から、証明できる穀物だけを取り扱い、東毛酪農の組合生産者に届くまでの履歴、各種証明、検査を得たものを購入し、食の安全の安定確保に努めています。

輸入飼料に頼るだけではなく、組合では、独自の配合飼料の製作やエコフィード利用した新しい、飼料作りに取り組んでおります。

エコフィードとは食品残さからつくる飼料のことで、酒粕やおからなどがあげられます。

エコフィードの利用は、飼料自給率の向上や、食品循環資源の有効活用に加え、畜産経営の生産コスト低減を図るためにも重要です。

組合で取り扱っているエコフィードは国産原料を製品としているものです。元は人が食べても大丈夫な原料ですので安全な飼料の原料だと考えます。

このエコフィードを、粗飼料とまぜ発酵させTMR飼料(サイレージの一種)を作ります。

組合では安全性や栄養特性などに配慮、工夫して価値の高い飼料作りを目指しています。

価格が先行する消費者マーケットにおいて、私たちは牛にも人にもやさしい牛乳作りを実践し、可能な限り自然に寄り添った形の安全で本物の良い牛乳を適正な価格で消費者の皆様にお届けしたいと考えております。